SGRAイベントへのお誘い

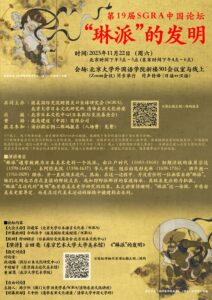

第19回SGRAチャイナフォーラム「『琳派』の創造」へのお誘い

下記の通りSGRAチャイナフォーラムをハイブリッド形式で開催いたします。会場でもオンラインでも参加ご希望の方は、事前に参加登録をお願いします。

テ ー マ:「『琳派』の創造」

日 時:2025年11月22日(土)午後3時~5時20分(北京時間)/午後4時~6時20分(東京時間)

会 場:北京大学外国語学院新楼501(オンラインとのハイブリット開催)

言 語:日中同時通訳

共同主催:渥美国際交流財団関口グローバル研究会(SGRA)

北京大学日本文化研究所

清華東亜文化講座

後 援:国際交流基金北京日本文化センター

協 賛:鹿島建設(中国)有限公司

※参加申込(リンクをクリックして登録してください)

★会場参加者の事前申請は締め切りました★

(参加方法に関わらず参加用URLが届きます。会場参加の方は当日会場にお越しください。)

(会場参加を希望する方で北京大学関係者以外の方は、事前に北京大学への入校申請が必要となりますので、フォーラム参加登録時に必要事項の入力をお願いします。登録いただいた情報をもとに事務局でまとめて申請します。なお、事前入校申請受付は11月18日(火)で締め切ります。(締め切りを過ぎた場合はオンラインでご参加ください。)当日は、北京大学のキャンパスに入校する際に身分証明書(中国籍の方はID、外国籍の方はパスポート)の提示が必要です。忘れずにお持ちください。)

お問い合わせ:SGRA事務局([email protected] +81-(0)3-3943-7612)

◆フォーラムの趣旨

公益財団法人渥美国際交流財団関口グローバル研究会(SGRA)は、2007年から毎年、北京を中心とした中国各地の大学等で、日本の民間公益団体の主宰者を招いてSGRAチャイナ・フォーラムを開催してきた。2014年からは趣向を変え、清華東亜文化講座のご協力をいただき、中国在住の日本文学や文化の研究者を対象として、東北アジア地域の近現代史を「文化と越境」をキーワードに議論を重ねている。本年も、これまでの成果を踏まえながら、「東アジアにおける広域文化史」の可能性を探る。国立近代美術館の学芸員を長く務められた古田亮先生(東京芸術大学 大学美術館教授)をお迎えし、「琳派の創造」をテーマに、西洋の影響を受けて近代に創られた美術史の言説について考察する。日中同時通訳付き。

◆プログラム

総合司会:孫 建軍(北京大学日本言語文化学部/SGRA)

開会挨拶:野田昭彦(国際交流基金北京日本研究センター所長)

講演:古田 亮(東京芸術大学 大学美術館)「『琳派』の創造」

指定討論

討論者:戦 暁梅(国際日本文化研究センター)

中村麗子(東京国立近代美術館)

董 麗慧(北京大学芸術学院)

自由討論

モデレーター:林 少陽(澳門大学歴史学科/SGRA/清華東亜文化講座)

閉会挨拶:王 中忱(清華東亜文化講座/清華大学中国文学科)(予定)

◆講演内容

古田 亮(東京芸術大学 大学美術館)「『琳派』の創造」

「琳派」は、一般に日本美術史上に現れた流派の一つととらえられている。江戸時代初期に活躍した俵屋宗達や本阿弥光悦らによってつくられ、尾形光琳や酒井抱一によって受け継がれて近代に至ると説明されることが多い。しかし、実際には二つの点で間違っている。一つは、その間に「琳派」と名乗った画家は一人もいないこと。つまり、尾形光琳の「琳」に由来するこの用語は光琳以前に存在しなかっただけでなく、光琳自身も使わず、抱一の時代にもなかった。「琳派」という用語は近代に創造されたのである。もう一点は、江戸時代の宗達、光琳、抱一には直接の師弟関係も、狩野派のような流派としての家のつながりもない。光琳は時代を超えて宗達を発見し、抱一もまた時代を超えて光琳を発見した。その関係は私淑というべきものであった。

一方、「琳派」が近代に創造されたと言うとき、それは学術研究の結果ではなかった。歴史に沿って宗達、光琳、抱一という流れが初めから認識されていたのではない。まず、明治時代後半(19世紀末)、ジャポニスムに端を発してヨーロッパから〈日本らしい装飾芸術〉として光琳が注目された。ついで大正時代に、個性主義という20世紀初めの芸術観のもとに宗達の芸術が再評価された。本発表では美術史家よりもむしろ近代美術の同時代のムーブメントのなかで「琳派」という伝統がつくりあげられていったことを明らかにする。

※プログラムの詳細は、下記リンクをご参照ください。